La teoria classica della democrazia considerava gli apparati democratici basati sulla volontà popolare, quale valore fondante, e sul perseguimento dell’interesse generale, quale fine ultimo. Joseph Schumpeter, criticando tale impostazione, propose una teoria alternativa della democrazia, fondata sulla lotta per il comando in cui

La teoria classica della democrazia considerava gli apparati democratici basati sulla volontà popolare, quale valore fondante, e sul perseguimento dell’interesse generale, quale fine ultimo. Joseph Schumpeter, criticando tale impostazione, propose una teoria alternativa della democrazia, fondata sulla lotta per il comando in cui

il metodo democratico consiste in una configurazione istituzionale tesa al conseguimento di decisioni politiche, nella quale gli individui acquisiscono il potere di decidere attraverso una lotta competitiva per il voto popolare.

Corollario della teoria democratica formulata dall’economista austriaco è l’immagine di un attore politico costantemente orientato a massimizzare il consenso elettorale attraverso spese che gli procurano il maggior numero possibile di voti, anche quando tali decisioni non massimizzano il’interesse generale nel lungo periodo. L’intuizione alla base di tale prospettiva sarà ripresa, qualche decennio più tardi dalla teoria economica della democrazia di Anthony Downs. Quest’ultima rappresenta l’arena pubblica come una struttura popolata da soggetti che agiscono sotto la costante spinta alla massimizzazione dell’utilità individuale, esattamente come, nell’ambito del mercato, gli agenti economici operano alla ricerca continua del massimo profitto.

Gli assiomi fondamentali, dai quali prende le mosse l’analisi di Downs, sono essenzialmente due: la razionalità e l’auto-interesse. Tali assunti – dai quali derivano specifiche aspettative – riguardano l’agire non solo dei politici, ma anche dei cittadini-elettori, dei partiti, dei gruppi d’interesse ecc. Si ritiene, sostanzialmente, che ciascuno di questi soggetti operi nella sfera politica in modo weberianamente razionale rispetto lo scopo, ponendo in essere le azioni più adeguate e usando i mezzi più efficaci per raggiungere i rispettivi obiettivi. Le finalità che i diversi attore operano nello scenario politica perseguono variano in funzione della categoria di appartenenza:

- i governi operano mossi dalla spinta primaria costituita dalla massimizzazione del consenso tra gli elettori;

- i politici funzionalizzano le rispettive scelte alle potenziali ricadute in termini di benefici elettorali, spinti dal desiderio di potere, auto-realizzazione, accessi alle cariche elettive, ecc;

- i partiti politici cercano di accedere, attraverso le elezioni, agli apparati di governo, definendo programmi capaci di intercettare il più ampio livello di consenso presso i cittadini-elettori;

- gli elettori sono periodicamente chiamati a selezionare i governi.

Secondo la teoria economica della democrazia, le scelte elettorali da questi operato sono strategicamente orientate a favore dei partiti politici e dei candidati che presentano i programmi maggiormente congruenti con le rispettive preferenze (e interessi) in materia di politiche pubbliche; - i gruppi di interesse agiscono sullo scenario politico effettuando pressioni orientate a ottenere, dai governi in carica, politiche a loro gradite, in cambio di consenso;

- i burocrati premono per incrementare la dimensione degli apparati amministrativi in cui operano, la dotazione di risorse, il prestigio, migliorare lo status e le possibilità di carriera.

Pertanto, l’obiettivo che accomuna i partiti e i politici, di maggioranza e opposizione, consiste nell’accedere al governo intercettando il consenso degli elettori. Questi ultimi, dal canto loro, valutano i programmi elettorali, e i partiti proponenti, in funzione delle potenziali ricadute sul benessere individuale e in relazione all’utilità attesa derivante dalle politiche proposte, votando il partito preferito quando presenta una ragionevole possibilità di successo, oppure scegliendo l’opzione che consente di evitare la vittoria del partito meno gradito. Lungo un continuum destra-sinistra, che delimita lo spazio politico, il voto dell’elettore andrà a favore del candidato, del partito e del programma che più si avvicina alla collocazione dell’elettore stesso entro tale spazio. I partiti, pertanto, sostengono la realizzazione di politiche pubbliche in linea con le preferenze e i bisogni degli elettori, esattamente come le aziende sviluppano prodotti in funzione dei gusti dei consumatori. Dati tali presupposti, le politiche sono quindi definite in modo da intercettare il più ampio consenso e presentare attraverso efficaci azioni di commercializzazione elettorale, mediante tecniche simili a quelle utilizzate dalle aziende per pubblicizzare i relativi beni di consumo. Ovviamente, l’incertezza rispetto alle preferenze e alle reazioni dell’opinione pubblica può variare entro uno spettro molto ampio. Per questo, nel momento in cui una data politica pubblica è stata selezionata, i governi e i partiti tendono a presentarla come inevitabile o desiderabile all’elettorato, al fine di mantenere o incrementare il livello di consenso di cui fruiscono.

Le politiche, sotto questo profilo, costituiscono la merce di scambio attraverso cui i politici incrementano il gradimento degli elettori, sui quali operano un prelievo fiscale per organizzare i servizi pubblici. I contribuenti-elettori cooperano al gioco, interessati ai servizi erogati dal governo. L’esito di questa interazione rischia, però di essere sistematicamente inefficiente in senso paretiano [1], determinando situazioni in cui l’interesse miope e particolaristico del decisore pubblico e degli elettori si tramutano in scelte inadeguate. Le politiche, aprono, difatti, notevoli opportunità riallocative, utilizzabili dai politici per alimentare il consenso elettorale di cui beneficiano o, peggio, per accrescere le rispettive reti clientelari. Del resto, se nella sfera economica gli individui agiscono sotto la spinta dell’interesse personale, è difficile ritenere che nella sfera pubblica diventino disinteressati promotori dell’utilità generale, mutando radicalmente il proprio schema di azione. Le scadenze elettorali, secondo i teorici della scelta pubblica, spingono i politica ad assecondare e soddisfare le pressioni particolaristiche operate dai cittadini, creando rendite di posizioni inefficienti o distribuendo risorse pubbliche con effetti perversi sul bilancio statale. La leva della spesa, utilizzata come espediente di breve periodo per alimentare il consenso, nel lungo periodo crea vincoli di sostenibilità, accrescendo esponenzialmente il debito pubblico. Parallelamente, nel sistema politico opera un ulteriore incentivo: incrementare la regolazione delle attività economiche, al fine di controllare sezioni crescenti del mercato e dei diritti di proprietà. Successivamente, attraverso il rilascio di licenze e concessioni, i politici utilizzano strategicamente tali risorse di potere, funzionalizzandole alla ricerca di consenso clientelare. Tali dinamiche elettoralistiche, nella loro interazione, determinano l’accumulazione di crescenti inefficienze economiche e creano i presupposti per un dissesto strutturale dei conti pubblici, mettendo a rischio, su un orizzonte di lungo periodo, la sostenibilità stessa degli apparati democratici.

Nella prospettiva della scelta pubblica dunque, l’unica via d’uscita alle dinamiche perverse indotte dalle pressioni elettoralistiche consiste in un radicale ridimensionamento delle possibilità d’azione delle strutture elettive, restituendo così spazio libero al mercato. James Buchanan, tra i principali esponenti dell’approccio della scelta pubblica, ha pesantemente criticato l’impostazione di politica economica keynesiana, per gli effetti perversi che induce sulla finanza pubblica coniugandosi con le derive elettoralistiche, sostenendo altresì la necessità – ove possibile – di sostituire le interazioni di mercato alla regolazione pubblica, attraverso deregolamentazioni e privatizzazioni. In effetti, le indicazioni dei teorici della scelta pubblica hanno avuto vasto riscontro nelle riforme degli apparati pubblici implementate degli anni Novanta e indirizzate, appunto, a vincolare l’azione pubblica per limitarne le derive elettoralistiche e la conseguente miopia strategica, circoscritta al breve termine. La teoria economica, perciò, implicitamente riconosce il rischio che l’interazione tra politici e caccia di consenso e voti, e cittadini-elettori in cerca di privilegi, determini scelte pubbliche inefficienti o irresponsabili. Il ciclo politico-economico costituisce un’esemplificazione di tali possibili degenerazioni.

La prima formulazione della teoria del ciclo politico-economico si deve a Michal Kalecki. Secondo l’economista polacco sussisterebbe una stretta connessione tra le fluttuazioni cicliche del sistema economico e le politiche di bilancio adottate dai governi. Nei periodi di crisi, infatti, i governi intervengono con massicce dosi di investimenti pubblici, indirizzati a sostenere i consumi e creare nuove opportunità occupazionali, al fine di limitare gli effetti negativi connessi alla recessione. Tali investimenti, tipicamente, sono finanziati attraverso deficit di bilancio. Nelle fasi di intensa contrazione economica, del resto, l’intervento pubblico è auspicato non solo dai rappresentanti degli interessi dei lavoratori, ma anche dagli industriali, per sostenere un rapido rilancio dei consumi e, con esso, la ripresa della produzione; questi ultimi sono tuttavia contrari a un ricorso costante a politiche anti-cicliche keynesiane da parte del governo: attenuando il rischio di disoccupazione, finirebbero con il ridimensionare drasticamente la disciplina dei lavoratori. Nel lungo periodo, perciò, le politiche di contrasto alla disoccupazioni si scontrano con gli interessi industriali. Intanto, con la ripresa della crescita e dei consumi, della piena occupazione, promossa attraverso politiche attive dei governi, derivano pressioni inflazionistiche che gettano le basi per lo sviluppo di una nuova crisi. Il sistema economico, con l’aumento dell’inflazione, entra infatti in una fase di instabilità crescente e il governo, per contrastare la crescita dei prezzi, è costretto dalla congiuntura ad adottare, nuovamente, politiche restrittive. Le pressioni degli interessi industriali da un lato, le tensioni inflazionistiche dall’altro, spingono i governi verso un ritorno al pareggio di bilancio. Paradossalmente, proprio tali restrizioni imposte alla spesa pubblica finiranno con l’acuire la crisi stesa. Il peggioramento del quadro macroeconomico generale fa avvertire la necessità di un ritorno a politiche anticicliche di contrasto alla contrazione di consumi e investimenti. Tali continue oscillazioni tra politiche di bilancio espansive e restrittive, che si intrecciano con fasi di recessione e crescita economica, costituiscono lo schema alla base del ciclo congiunturale politico. L’intervento pubblico, secondo Kalecki, garantisce il pieno impiego dei fattori produttivi limitatamente alle fasi di massima espansione economica, ma contribuisce comunque ad allentare gli effetti delle crisi e ridurne la portata.

Con William Nordhaus il concetto di ciclo politico-economico cambia completamente significato. L’economista statunitense, nel formulare la propria teoria, parte da alcuni assunti di base. Anzitutto, i politici in carica – come postulato dalla teoria economica della democrazia – mirano preminentemente alla rielezione. La seconda ipotesi è che i risultati elettorali siano influenzati, in misura considerevole, dalla fase corrente del ciclo economico, e che gli elettori guardino essenzialmente al breve periodo, inconsapevoli e ignari delle conseguenze di lungo termine delle politiche macroeconomiche poste in essere nel periodo antecedente alle elezioni. Infine, Nordhaus ipotizza che i governi abbiano la capacità di influenzare positivamente, almeno nel breve periodo, l’andamento del ciclo economico, attraverso apposite politiche monetarie o fiscali espansive, al fine di incrementare il livello occupazionale e spingere gli elettori a rinnovare i consenso verso il governo. Alla fase espansiva – artificialmente indotta attraverso la politica economico-monetaria – seguirebbe, nel periodo post-elettorale, una fase di depressione economica, dovuta agli squilibri (crescita del disavanzo pubblico, inflazione, ecc) indotti dalle scelte precedentemente operate nel campo della politica fiscale e monetaria. Dato lo scambio tra inflazione e disoccupazione, la riduzione di quest’ultima determina, nel periodo successivo alle elezioni, nuove tensioni inflazionistiche e , di riflesso, la necessità di una politica monetaria restrittiva. Pertanto, il ciclo economico-politico seguirebbe un andamento espansivo nelle fasi antecedenti alle elezioni e recessivo nel periodo post-elettorale. Specie nei moderni sistemi democratici, ove, attraverso i sondaggi, è possibile constatare costantemente gli umori dell’opinione pubblica nei confronti dei governi, questi ultimi hanno la possibilità di reagire prontamente a bassi indici di gradimento, adottando politiche finalizzate ad accrescere il consenso elettorale; ne consegue che i tassi di inflazione di lungo periodo, negli assetti democratici, risultano sistematicamente più elevati rispetto al livello ottimale.

Sebbene l’ipotesi possa apparire verosimile, i riscontri empirici risultano controversi: una qualche incidenza del ciclo politico-elettorale è stata riscontrata in alcuni paesi come Germani e Stati Uniti ma non in altri come Francia e Regno Unito. Douglas Hibbs ha invece esplorato la correlazione tra orientamento ideologico dei governi e politiche macroeconomiche implementate, riscontrando una maggiore attenzione al controllo delle tensioni inflazionistiche tra i governi di centro-destra, mentre nell’agenda politica e nei programmi elettorali dei partiti di sinistra prevarrebbe un orientamento più marcato verso le politiche di contrasto alla disoccupazione. Secondo la teoria partigiana del ciclo politico-elettorale, infatti, ogni partito politico assegna un peso diverso ai vari obiettivi macroeconomici, per motivi di ordine ideologico. L’alternanza al governo determina, pertanto, diverse possibilità di politiche macroeconomiche, che riflettono l’orientamento ideologico dei partiti che compongono l’esecutivo. Ulteriori ricerche hanno invece cercato di indagare l’interdipendenza tra riduzione delle imposte nel periodo elettorale e scelte degli elettori: sebbene le indagini empiriche abbiano mostrato qualche evidenza in tal senso, molto dipende dall’effettivo livello di miopia e di informazione degli elettori, variabili la cui incidenza muta sensibilmente nel tempo e nello spazio.

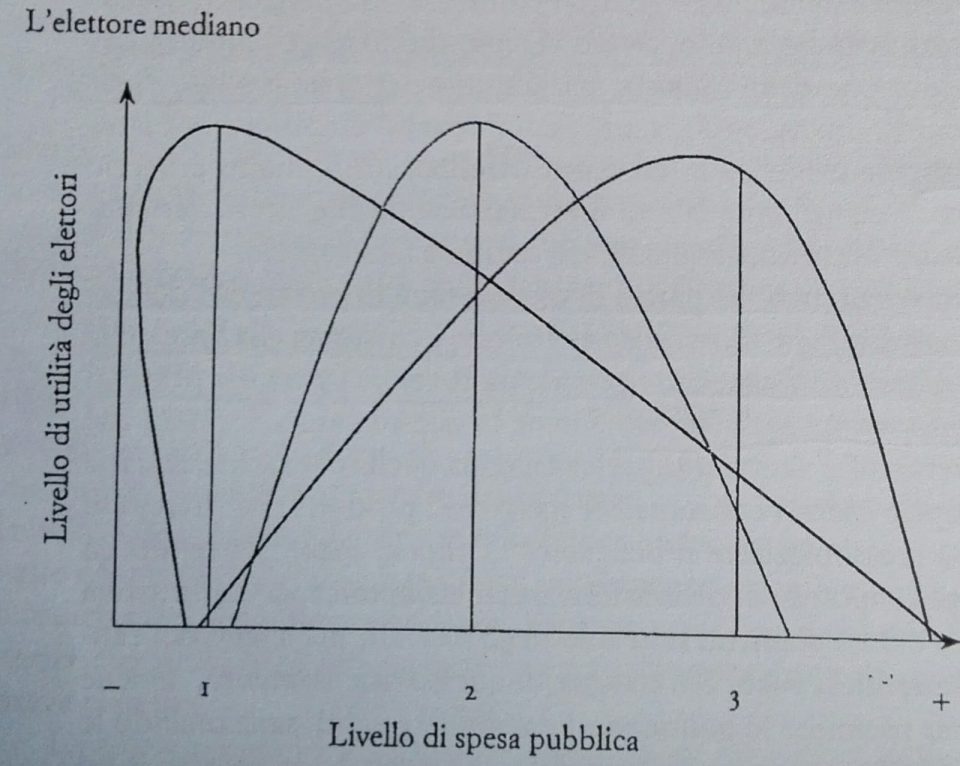

Il costante tentativo dei partiti di assecondare le preferenze dei cittadini, per massimizzare il consenso elettorale, è per l’assioma alla base della teoria dell’elettore mediano, che riprende molte delle intuizioni presenti nel contributo seminale di Downs. Anche in questo caso si ipotizza che gli elettori scelgano l’alternativa preferita, ossia quella che ne incrementa l’utilità, proprio come i consumatori scelgono i prodotti che ritengono più idonei a massimizzarne il benessere. Partendo da questa semplice ipotesi, di derivazione microeconomica, la teoria arriva a desumere i comportamenti non solo degli elettori, ma anche dei candidati e dei partiti. Il voto, alla stregua di questo orientamento, diviene un mezzo per premiare le politiche e i candidati graditi, sanzionando le opzioni di politiche e i soggetti sgraditi, o le condotte che in passato sono risultate dannose o poco apprezzate. Secondo Gordon Tullock, se il sistema di voto è di tipo maggioritario, l’opzione che prevarrà rispecchierà le preferenze dell’elettore mediano, Si ipotizzi che nel sistema elettorale in questione siano presenti solo tre elettori, e che si debba decidere sul livello di spesa pubblica del governo, misurata sull’asse orizzontale; l’asse verticale misura il livello di utilità di ciascuno dei tre elettori, mentre le curve raffigurano le diverse possibilità di spesa pubblica preferita dagli elettori.

Ogni curva presenta un solo picco, in corrispondenza di livelli di spesa pubblica in relazione ai quali l’utilità dell’elettore risulta massimizzata. Ipotizzando che la decisione relativa ai livelli di spesa pubblica da adottare sia assunta attraverso un voto a maggioranza, è evidente che la soluzione adottata rifletterà inevitabilmente le preferenze di spesa dell’elettore numero due, ossia l’elettore mediano, quello che si colloca al centro della distribuzione delle preferenze degli elettori. Livelli superiori di spesa pubblica, infatti, sono graditi solo all’elettore numero tre, e risultano pertanto minoritari rispetto le preferenze della maggioranza. Se, invece, l’accordo dovesse essere assunto all’unanimità, non si potrebbe andare oltre le preferenze di spesa dell’elettore numero uno, il quale avrebbe in sostanziale potere di veto rispetto le preferenze altrui.

Il teorema dell’elettore mediano, pertanto prevede che sarà selezionato il candidato o l’opzione collocato/a al centro dello spazio politico, in linea con le preferenze dell’elettore mediano. Influenzate da queste constatazioni, le stesse posizioni dei candidati risulteranno molto simili tra loro, disponendosi strategicamente in modo da attrarre i voti degli elettori collocati al centro della distribuzione delle preferenze. Solo nei contesti in cui molti elettori sono disinteressati, mentre sono presenti delle minoranze con preferenze fortemente concentrate agli estremi dello spettro politico, allora il comportamento politico più razionale consisterà nel rispecchiare tali preferenze. La teoria dell’elettore mediano consente, pertanto, di operare anche previsioni circa il posizionamento strategico dei partiti entro lo spettro politico. Se nei sistemi politici bipartitici i partiti tenderanno appunto a rispecchiare le posizioni moderate dell’elettore mediano, nei sistemi multipartitici la situazione di interazione cambia notevolmente. Per accedere al governo i partiti dovranno necessariamente coalizzarsi tra loro: nella definizione delle alleanze, essi sceglieranno alleati ideologicamente affini, collocati in loro prossimità entro lo spazio politico, in funzione del principio di connessione. Non solo. Secondo William Riker, le coalizioni che si formeranno saranno estese in misura non superiore rispetto quella minima necessaria per vincere le elezioni. La teoria delle coalizioni minime vincenti riprende le intuizione della teoria economica della democrazia, applicandole alle strategie di coalizzazione. Partendo dall’assunto della razionalità degli attori politici, il modello di Riker prevede che i partiti formino coalizioni di dimensioni appena sufficienti per vincere le elezioni, appunto per massimizzare i benefici percepiti da ciascun partecipante alla coalizione in caso di vittoria. Alleanze iperdimensionate ridurrebbero, difatti, i benefici pro capite derivanti dalla vincita, dovendosi ripartire tra un numero più elevato di soggetti. Inoltre, al crescere del numero dei partecipanti le coalizioni diventano instabili, difficili da governare, l’eterogeneità interna aumenta, le preferenze risultano più frammentate e i processi decisionali complessi da orientare.

Se nella teoria di Riker la coalizione minima vincente è definita in base alla dimensione quantitativa, ossia dal numero di soggetti che effettivamente la compongono, per Robert Axerold la coalizione minima vincente è quella che minimizza la distanza ideologica totale tra i soggetti coinvolti nella coalizione. In presenza di ridotta distanza ideologica, infatti, anche gli attrici e i conflitti interni alla coalizione verrebbero circoscritti, e la capacità di resistenza accresciuta. La teoria della coalizione minima vincente, per quanto verosimile, non è stata tuttavia suffragata da un forte riscontro empirico. Secondo Lawrence Dodd, appena il 30% dei governi formati in Europa occidentale tra gli anni Venti e gli anni Settanta era costituita da una coalizione minima vincente, mentre il resto erano formati da coalizione sovradimensionate.